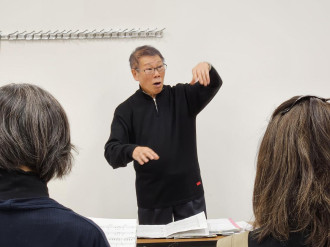

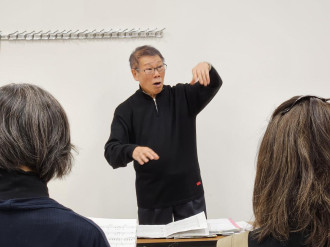

「映画は映画館で見るから映画なんです。めんどくさいからこそ映画なんです。」と題した公開講座が11月19日、八戸工業大学サテライトキャンパス「ばんらぼ」(八戸市番町)で開かれた。主催は同大感性デザイン学部戴(たい)研究室。

八戸で唯一の映画館だった「フォーラム八戸」の閉館以降増えている公共施設や寺などを会場にした自主上映会を踏まえ、映画館で映画を見る意義を共有しようと企画した。青森市でミニシアター「青森シネマディクト」を運営する谷田恵一さんの講演や、八戸市で映画上映会の支援事業を展開する団体「白マドの灯(あかり)」の上平美紀さん、映像・文化政策が専門で同大助教の戴周杰(しゅうき)さん、谷田さんによるパネルディスカッションを行った。

当日は、谷田さんが前身「奈良屋劇場」からの青森シネマディクトの歩みや、設立時にキネット・ギャレイ社製の客席を設置した際の体験談、映画業界の裏話を歯に衣(きぬ)着せぬ語りで紹介。「映画館で映画を見るのは面倒くさい」と切り出し、「どの作品を見るかを決め、どの劇場で何時に上映しているかを調べてから劇場に行き、そしてお金を払う。知らない人と暗闇の中で2時間も3時間も過ごす。『そこまでしてつまらなかったらどうしよう』とも思うが、映画館だから我慢して見る。2、3日たってから『意外とよかったのかな』と感じる映画も多々ある。そういう映画こそが、映画」と語りかけた。サブスクリプションサービスを使ってテレビやスマートフォンでいつでも映画を観賞できる時代になったことを念頭に「おばちゃんに『トイレに行きたいから(映画を)ちょっと止めておいて』と言われたこともあった」と笑いを誘う場面も。

パネルディスカッションでは、映画上映会と興行の違い、長編作品を映画館で観賞することについて意見交換した。谷田さんは「興行は映画館と映画会社の信用でできている。映画は興行者のものではなく、お客さんのもの」、上平さんは「多様な価値観を提唱する場として、ミニシアターや劇場ではない場所での上映は意義深い」と訴えた。

戴さんが「授業の中で、10分以上の作品を長編だと思っている学生もいた。90分や120分の映画を見てほしいが、八戸には映画館がない」と話すと、上平さんは「休みの日に高速道路で盛岡に行き、朝から晩まで詰め込むように複数の映画を見る。100本の映画を見て面白いと感じるのは10本ほど。それでも映画館が大好きなのは、その『面倒くささ』が美徳だから。その道のりを愛してもらえたら」と応じた。

「フォーラム八戸」の閉館後、「白マドの灯」は八戸市美術館の壁面を使った「ゲリラ上映」や、市内で開かれる映画上映会の支援活動、映画上映会の開き方を紹介する講座の実施などに取り組んできた。戴さんが若者の映画離れについて意見を求めると、上平さんは出演者や監督を招いたトーク、作中で使われる楽曲を使ったDJパフォーマンスなどの体験を加えることを紹介。谷田さんは「まさにそれが、映画館が生き残る道。イベントがあると若い人が来てくれる。(青森シネマディクトで開く)落語会には若い人が浴衣や着物を着て来場する。スクリーンの良さを分かってもらうまでが大変」と話した。

来場者には短くカットした使用済みフィルムを進呈。谷田さんが「この中にドルビーデジタルの音が入っていて、顕微鏡で見ると穴と穴の間にロゴが入っている。こういうところがアメリカ映画のすごさ」と豆知識を紹介する場面もあった。

戴さんは「映画はいつどこにいても見られるようになった。映画館は観客の感情を共有する場所。八戸には映画館がないが、この講座での話を持ち帰って、映画館の明かりを消さないようにしてもらえたら」と話す。