今年6月に結成した団体「三沢祭(まつり)遊志(ゆうし)会」が8月21日~24日、三沢を代表する山車祭り「三沢まつり」に初参加する。

昨年100周年を迎えた三沢まつり。青森を代表する祭りの一つ「八戸三社大祭」を参考に山車を制作するようになったと伝わる。市内の3神社の神輿行列に「祭礼」と呼ばれる13組の団体が参加し、大小さまざまな山車や子どもたちが披露するおはやしが三沢市中心部を彩る。

三沢祭遊志会は6月、後継者不足を背景に祭りへの参加を取りやめていた「中央町一丁目祭礼」と「大通り祭礼」に参加していたメンバーを中心に結成。約50人で活動し、このうち約10~20人が山車の制作を担う。初参加となる今年の祭りに向け、約3カ月かけて山車の制作や子どもたちへのおはやしの指導に取り組んできた。

祭礼委員長としてメンバーをまとめる31歳の菅原大河さんは、高校時代から大通り祭礼でおはやしを担当してきた。大通り祭礼が山車の制作を取りやめた後もおはやしの披露は続け、そうした中で、山車づくりやおはやしの練習を通して市民が世代を超えて関わることが必要だと感じるようになったという。山車を制作した経験はなかったが、委員長を務めることを引き受け、組織の体制づくりに奔走する日々を送った。米軍三沢基地の関係者や祭りに興味がある人にも参加してもらおうとインスタグラムのアカウントを開設し、情報発信にも積極的に取り組んだ。「自分が委員長になることで、世代間の仲を取り持つことができると考えた。まだまだ詰めるところもあるが、やっとここまで来た」と振り返る。

旧八戸藩領・盛岡藩領で夏~秋に行われる山車祭りに使われる「風流(ふりゅう)山車」は、人形や装飾を毎年作り変えるが、車輪やからくりを搭載した土台は同じものを繰り返し使う。土台の準備には多くの資金が必要だという。昨年冬、中央町一丁目祭礼が使っていた土台が偶然見つかり、故障していたエンジンを修理して動くようになったことが、山車制作に弾みをつけた。

限られた予算の中で初めて制作した山車の題材は「八岐大蛇(やまたのおろち) 獅子奮迅 須佐之男命(すさのおのみこと)」。ベテランと若手が協力して完成させた。山車の至る所に蛇に見立てた竜を配置し、躍動感のある場面に仕上げた。人形に使う顔は新作だという。山車の前面にはイルミネーションが施された楷書風の「三沢祭遊志会」の文字も躍る。山車には「昭和三十二年大通り町内会」の文字が残る古い大太鼓を設置。大通り祭礼で長年使われてきたものを引き継いだ。

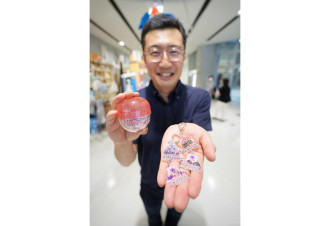

おはやしは大通り祭礼のものにアレンジを加え、前夜祭の「祭りばやし競演会」を目標に若手のメンバーを中心に練習に取り組んだ。8月14日、イオンモール下田(おいらせ町中野平)で開かれたイベントで初めておはやしを披露。迫力のある大太鼓や、小太鼓を担当する子どもたちの一糸乱れぬばちの動き、笛の音色で会場を沸かせた。終演後は練習に取り組んだ日々を振り返って感涙するメンバーの姿もあった。

菅原さんは「おはやしはほとんどのメンバーが初めて。3カ月の中でレベルアップしていった。競演会を楽しみにしてもらえれば」と話す。